(トップ画像:人体の呼気分析用レーザー分光分析装置のイメージ。ChatGPTでN.I作成)

第二回の本コラムでご紹介するのは、東海大学理学部物理学科に所属するレーザー物理学の専門家であり、エネルギー変換技術や先進的なレーザー応用技術の研究で多大な成果を挙げておられます山口滋特任教授(レーザー学会フェロー、前:東海大学理学部物理学科教授。)です。特に、レーザー計測やレーザー分光分析における専門知識を活かし、様々な産業やエネルギー分野への応用研究や研究成果の実装を推進されています。

― 研究開発の背景&経緯を教えて下さい。

現在までに、光と物質の相互作用である吸収過程を利用したレーザー吸収分光法に基づいた濃度測定を行う分光手法やラマン散乱測定のレーザー測定機器の研究開発を行っています。これら分光方法は装置構成を簡易にでき、小型化が可能となります。レーザー光を利用した能動的分析技術や大気の監視技術は、分析時間は数分内に収まり、また、近年の光通信の発達から光通信用帯の光学素子が廉価になっているため大幅な低コスト化も実現しています。

最近の研究成果として、送配電に用いる電気機器の劣化モニター装置があります。これらの送配電機器は、近年、電力インフラ系やIT、AI産業におけるデータセンターの安定的な稼働&維持管理に非常に重要に役割を担っています。従って、機器の信頼性を確保するためには、材料の劣化をいち早く検出して機器が安定に動作するかを判断する必要があります。劣化する構成材料は有機物であることが一般的で、材料を構成する分子や分子同士の結合が分解・変性する劣化に伴って機器には初期に存在しなかった特定の微量物質が生成されるので、これらの微量物質を検出することができる機器として、従来は長時間の測定時間と高価な装置となっていたガスクロマトグラフィ機器が用いられていました。そこで、当研究室では、小型で短時間測定が可能なレーザー吸収分光法に基づき、広範囲に波長可変で、無反射コート付の光通信帯半導体レーザーを光源と特殊な共振器を組合せて、多成分の微量物質が分析できるレーザー分光分析装置を開発しました。

― 今後の研究開発の目標は?

前述しましたレーザー分光分析手法は、人体の呼気を診断するための分析、酸性雨や火山活動に関連した微量気体の評価・推定のための環境分析、テロ活動を未然防止のための毒物・爆発物の検知といった分野でも利用できるものと大いに期待されています。特に、人体の呼気は添付資料に示したように人体の疾病と強い関係があり、レーザー分光分析装置を用いれば、各疾病に対応したマーカ分子を高精度に測定する事が可能なので、将来は家庭でも簡単に呼気分析により疾病診断も可能になる日も近いのではないかと期待されています。

.png)

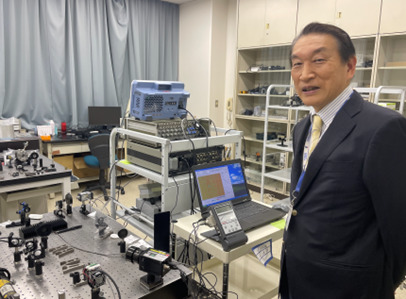

【山口滋特任教授の実験施設にて撮影2024年8月】

本インタビューにおいて、山口教授が単に研究の未来展望を語られるだけでなく、自らが現場の実験にも積極的に携わっている姿勢に深く感銘を受けました。まさに研究の最前線かつ真っ只中におられるからこそ、産業や環境、医療分野にまで広く、技術実装を牽引されているのでしょう。今後も、山口教授が現場の最前線で拓いていかれる未来に注目します。

インタビュー&文責:株式会社日本レーザー営業本部マーケティング部H&I