目次

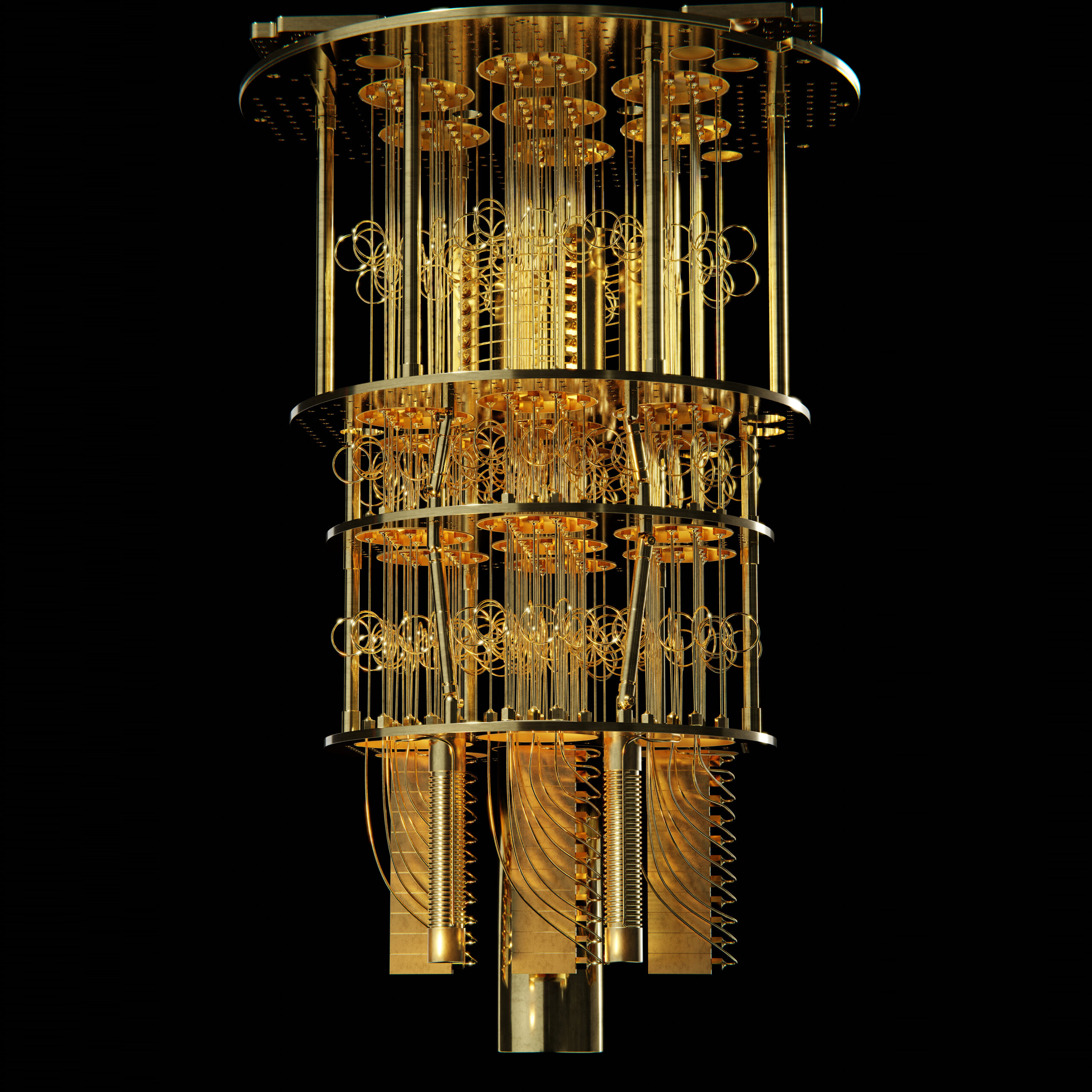

量子コンピュータとは?世界が期待する次世代技術の概要や可能性について解説

量子コンピュータは、物質の最小単位である素粒子を利用することで、超高速な計算が可能となる次世代のコンピュータ技術です。従来のコンピュータが情報をビットという単位で処理するのに対し、量子コンピュータは量子ビットと呼ばれる量子力学の法則を利用した新しい計算単位を用いています。この結果、桁違いの計算能力を発揮できるのです。

本記事では、量子コンピュータの概要や仕組み、そして世界が期待するその可能性について解説します。量子コンピュータの得意分野や活用するメリット、今後の課題などについても説明します。量子研究の進化がもたらす、次世代技術の可能性などについて、ぜひご一読ください。

量子コンピュータとは?

量子コンピュータとは、物質を構成する原子や電子などの「粒子」の性質を利用して情報処理を行うコンピュータです。量子力学では、重ね合わせや「量子もつれ」といった、日常的なスケールではありえない不思議な現象が発生します。この重ね合わせなどの状態を利用して並列計算などを行うことができるため、驚異的な計算スピードが可能となります。

1)そもそも量子とは?

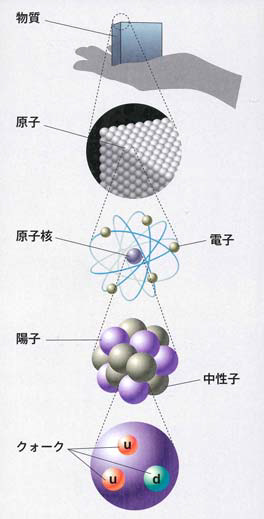

量子とは、粒子性と波動性を併せ持つ、特殊な単位のことを言います。物質を構成する基本的な単位である原子は、さらに細かい粒子で構成されており、電子や陽子、中性子などがこれにあたります。

量子力学では、私たちが普段目にする物理法則とは異なる、非常に不思議な法則が成り立ちまです。量子の世界では、光やエネルギーも粒子として扱われます。光子やニュートリノ、クォーク、ミュオンなどの素粒子は、量子の一部となります。

近年、量子技術の進歩により、量子の特性を活用したコンピュータやセンサー、通信技術などが急速に発展しています。これらの技術は、従来の技術とは異なる性能や可能性を持っており、様々な分野での革新的な応用が期待されています。

参考:文部科学省「量子技術(Quantum Technology)」

2)量子コンピュータの仕組み

量子コンピュータの仕組みは、複数の計算ステップを同時に行うことができるため、従来のコンピュータと比べて劇的に高速になるとされています。これは、量子力学の原理を利用しているためです。

従来のコンピュータは、情報をビットという単位で処理し、0か1の値を持つことができます。一方、量子コンピュータでは、量子ビットと呼ばれる「量子」の状態を利用します。量子ビットは0と1の状態だけでなく、両方の状態を同時に持つことも可能です。これを「重ね合わせ」と呼びます。

量子ビットの重ね合わせを利用することで、複数の計算ステップを同時に行うことができます。これにより、膨大な計算量の問題を効率的に解くことができます。

量子コンピュータは、全ての計算処理が高速なわけではありません。しかし、計算原理を巧妙に利用することで計算ステップを劇的に減らし、計算時間を大幅に短縮することができます。この点に量子コンピュータの本質があるのです。

量子コンピュータとスーパーコンピュータの比較

量子コンピュータとスーパーコンピュータは、両方とも高度な計算能力を持つコンピュータですが、そのアーキテクチャ(構造)や機能にはいくつかの違いがあります。

まずスーパーコンピュータは、従来のコンピュータと同様に、古典的な計算方法を使用しており、情報を0と1のビットで表現し計算を行います。スーパーコンピュータは、高速CPUを多数搭載することで膨大な計算能力を持ち、多岐にわたる分野で活用されています。

一方、量子コンピュータは、量子力学の原理を利用した計算方法を採用しています。量子ビットと呼ばれる特殊な状態を活用し、0と1の両方の値を同時に持つことができます。これにより、同じ計算を従来のコンピュータよりも効率的に実行することが可能です。これらの性質により、特に複雑な問題や暗号解読などの分野で期待されています。

また、量子コンピュータとスーパーコンピュータの計算速度にも違いがあります。例えば、Googleが2019年に発表した研究結果によれば、当時の世界最速のスーパーコンピュータが1万年かかる計算を、同社の量子コンピュータはたったの3分20秒で実行したと報告しています。

このように、量子コンピュータは非常に高速な計算が可能であり、スーパーコンピュータに比べて桁違いの速度を持っていますが、まだ実用化には至っておらず研究段階にあると言えます。一方、スーパーコンピュータは現在でも広く利用されており、さまざまな分野で活躍しています。

日本の量子研究や量子コンピュータへの取り組み

日本の量子技術や量子コンピュータへの取り組みは、近年急速に進展しています。量子コンピュータは、従来のコンピュータよりもはるかに高速な計算が可能であり、社会のさまざまな分野に革新をもたらす可能性があります。

日本では、理化学研究所をはじめとする研究機関が、国産の量子コンピュータの開発に取り組んでいます。その結果、理化学研究所は、2023年3月に初号機の稼働をスタートしています。

また、日本政府も量子研究の推進に力を入れており、「量子技術イノベーション戦略」を策定しています。この戦略では、量子技術の研究開発や量子拠点の整備など重要な取り組みを示しており、社会のトランスフォーメーション(変化)を促進するために、量子技術による成長機会創出や社会課題解決などを目指しています。

量子コンピュータの得意分野

以下が量子コンピュータの得意分野です。これらの分野での量子コンピュータの活用により、従来のコンピュータでは解決が困難だった問題に、新たな解決策が見つかる可能性があります。

量子コンピュータの活用によって、科学や医療、エネルギー分野など様々な分野での革新的な研究や開発が可能になるでしょう。例えば、新薬の開発や材料設計、気候変動の予測など、膨大なデータを扱う必要がある課題に対して、量子コンピュータは大きな力を発揮することが期待されています。

1)暗号解読

量子コンピュータは、暗号解読において驚異的な能力を持ちます。従来のコンピュータでは解読が困難な暗号も、量子コンピュータなら短時間で解読可能です。それに伴って、量子コンピュータでも解読できない、「量子暗号」の開発も進められています。

2)最適化問題の解析

量子コンピュータは最適化問題においても優れた性能を発揮します。例えば、大量のデータから最適な組み合わせを見つける問題や、最短経路を求める問題などにおいて、従来のコンピュータよりも効率的に解決できます。

3)機械学習

量子コンピュータは、機械学習においても大きな進展をもたらし、膨大なデータを高速で処理しパターンを抽出する能力があります。また、量子コンピュータは従来の機械学習手法では解けなかった複雑な問題にも取り組むことができます。

4)シミュレーション

量子コンピュータは、物理現象のシミュレーションにおいても優れた性能を発揮します。量子力学の計算や、分子の挙動のシミュレーションなど、従来のコンピュータでは困難だった問題に取り組むことができます。

量子コンピュータを活用するメリット

以下は、量子コンピュータを活用するメリットの一部です。量子コンピュータの技術はまだ発展途上ですが、その潜在的な能力と可能性は非常に大きく、社会に多くの利益をもたらすことが期待されています。

1)高速な計算能力

量子コンピュータは量子ビットを用いて計算を行うため、従来のコンピュータよりも桁違いの処理能力を持ちます。これにより、複雑な問題や大量のデータの解析が迅速に行えます。

2)問題解決の効率化

量子コンピュータは量子力学の原理を活用しており、複雑な問題に対して効率的な解法を提供します。従来のコンピュータでは解くのが難しいとされる問題に対して、高速かつ正確な解答を導くことができます。

3)新たな技術の発展

量子コンピュータの実用化により、新たな技術の発展が期待されます。例えば、医薬品の開発や材料設計など、従来の手法では難しい課題に対して、より効果的な解決策を見つけることができます。また、ビッグデータの解析やAI(人工知能)の開発においても、より高度な処理が可能となります。

4)社会的なインパクト

量子コンピュータの活用により、様々な分野で社会的なインパクトが生まれます。例えば、交通渋滞の解消やエネルギー効率の最適化など、都市の持続可能性に関する課題に対して、より効果的な解決策を提供できます。また、医療や環境、計測(量子センシング)などの分野においても、新たな発見や革新的なアプローチが期待されます。

5)競争力の向上

量子コンピュータの活用は、企業や国家の競争力向上にも寄与します。量子技術の進化により、新たな産業の創出や既存産業の革新が促進されます。競争の激しいグローバルなビジネス環境において、量子コンピュータの活用は重要な戦略となるでしょう。

量子コンピュータの今後の課題

以下で、量子コンピュータの今後の課題を解説しています。これらの課題を解決することで、量子コンピュータの性能や実用化の可能性が、さらに向上することが期待されています。

1)エラー訂正技術の開発

量子コンピュータは、量子ビットを用いて計算を行いますが、量子ビットは非常にデリケートでエラーが発生しやすくなっています。そのため、エラー訂正技術の開発が重要です。エラー訂正技術を実現することで、計算の正確性や信頼性を向上させることができます。

2)スケーラビリティ(拡張性)の向上

現在の量子コンピュータは、数十個から数百個程度の量子ビットしか扱えません。しかし、実用的な計算を行うには、数千個以上の量子ビットが必要です。そのため、スケーラビリティの向上が求められています。より多くの量子ビットを制御するための技術や、アーキテクチャの開発が必要です。

3)ノイズの低減

量子コンピュータは、環境のノイズによって計算結果が影響を受けることがあります。ノイズの低減は、計算の信頼性を高めるために重要です。ノイズを低減するための技術や手法の開発が進められていますが、まだ課題が残されています。

4)高速化の実現

量子コンピュータは、従来の古典コンピュータに比べて高速な計算が可能ですが、まだまだ高速化の余地があります。特に、複雑な問題や大規模な計算において、より高速な処理が求められます。高速化のためのアルゴリズムや、ハードウェアの改良が必要です。

5)量子ビットの安定性

量子ビットは、外部の干渉や熱などの要因によって安定性が損なわれることがあります。安定性の向上は、計算の信頼性や精度を高めるために不可欠です。量子ビットの安定性を向上させるための素材やデザインの改良が求められています。

量子コンピュータ活用の未来像

現在、量子コンピュータは非常に高速な計算力を持ち、複雑な問題を解くことができるとされています。一方、従来のコンピュータ(古典コンピュータ)は、日常生活やビジネスなどの一般的な用途において広く利用されています。

量子コンピュータは、新薬や新素材の開発、災害時の対応、自動車の自動運転システム、最適化解析など、古典コンピュータでは困難とされた大規模で複雑な計算をこなすことができます。そのため、将来的にはこれらの分野で、量子コンピュータが重要な役割を果たすことが期待されています。

一方、古典コンピュータは、オフィスソフトの利用やウェブブラウジング(Webサイト閲覧)など、一般的な用途においては十分な性能を持っています。また、古典コンピュータは既に確立された技術であり、多くの人々が利用し、産業構造や社会基盤に組み込まれています。

したがって、量子コンピュータと古典コンピュータはそれぞれの得意分野を担い、共存共栄することが予想されます。量子コンピュータは特定の問題に特化した高速な計算力を提供し、古典コンピュータは広範な用途において堅牢な性能を持つことで、お互いを補完しながら進化していくでしょう。